Malgré les discours politiques de paix et d’ouverture démocratique en Turquie, la destruction écologique progresse dans les régions à majorité kurde.

Entre le 1er octobre 2024 — date à laquelle Devlet Bahçeli, leader du parti ultranationaliste MHP, a pour la première fois exprimé sa volonté d’ouvrir un dialogue avec le mouvement kurde — et le 9 août 2025, pas moins de 2 207 demandes d’évaluations d’impact environnemental (EIE) ont été enregistrées dans 24 provinces du sud-est du pays, selon le ministère de l’Environnement. Ces projets incluent la construction de barrages, l’exploitation minière, le forage pétrolier, des parcs énergétiques et diverses infrastructures dans des zones écologiquement et culturellement sensibles.

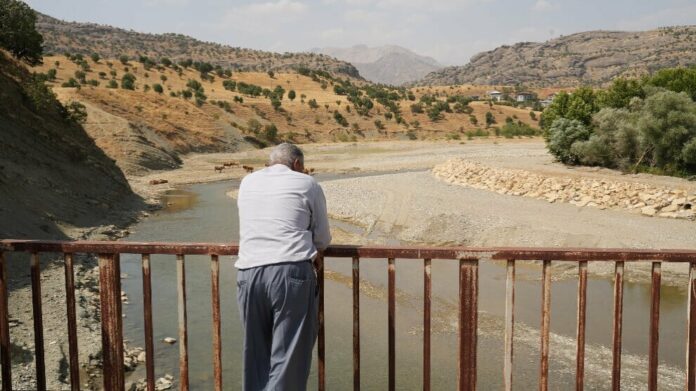

Selon des initiatives locales de défense de l’environnement, la province de Şırnak est particulièrement touchée par la multiplication de projets destructeurs à grande échelle : déforestation, extension d’infrastructures militaires, exploitation de matières premières. En un an, 116 demandes d’EIE ont été déposées dans la région, principalement pour des centrales solaires, des carrières, des mines et des puits de pétrole. Quarante-neuf projets ont été approuvés sans exigences environnementales supplémentaires. Dans plusieurs districts, notamment autour de Beytüşşebap et Uludere, des sources se sont taries et des rivières ont disparu. Des interventions massives sur le paysage aquatique ont également été documentées près de Silopi et İdil.

Les critiques accusent les autorités de cibler délibérément des zones d’importance historique, culturelle et écologique. Des barrages et installations industrielles menacent notamment les grottes de Birkleyn, site archéologique majeur à Amed (Diyarbakır), ainsi que plusieurs réserves naturelles à Dersim et dans d’autres parties de Şırnak. Autour de la rivière Nerduş, qui prend sa source au mont Cudi, plusieurs villages sont voués à être entièrement engloutis.

La construction d’une centrale hydroélectrique et de ses infrastructures menace également des dizaines de localités et de sites patrimoniaux à Cizre, dont le village de Şax, classé zone archéologique protégée par le ministère de la Culture en 2024. Autre exemple : le barrage de Silvan, dans le district du même nom, dont la mise en œuvre entraînerait l’inondation d’au moins 50 villages et la disparition de nombreux biens culturels arméniens, syriaques et kurdes. La vallée de Geliyê Godernê, monument naturel de la région, est elle aussi menacée.

Les groupes écologistes locaux parlent depuis longtemps d’un écocide systématique au Kurdistan — une véritable guerre écologique — et accusent le gouvernement d’utiliser ces projets comme levier dans une politique de sécurité et de déplacement des populations. Ils dénoncent une destruction des habitats naturels qui s’accompagne d’une érosion de l’identité culturelle de la région. À Dersim, par exemple, le statut protégé des sources de la rivière Munzur a été rétrogradé, ouvrant la voie à une future exploitation économique. La région est pourtant considérée comme l’un des écosystèmes les plus riches en biodiversité d’Anatolie. Des manifestations contre ces projets ont récemment eu lieu dans plusieurs districts.

Les ONG se montrent de plus en plus critiques face au décalage entre la rhétorique politique et les mesures concrètes. Elles réclament des politiques environnementales transparentes et participatives, impliquant les populations locales et respectant les spécificités écologiques et culturelles du territoire. « Les développements actuels contredisent les promesses politiques d’un dialogue durable et inclusif avec la population kurde », souligne la plateforme écologique de Şırnak. Sur le plan politique, on parle de processus de paix et d’ouverture démocratique, mais sur le terrain, on constate une intervention autoritaire de l’État sous couvert d’intérêts énergétiques et sécuritaires. « Au lieu de dialogue, nous voyons la déforestation, le minage et la destruction de nos moyens de subsistance. Il ne peut donc être question de paix. »